直播行業亂象叢生,直播帶貨該何去何從?

時下,直播電商行業方興未艾,增速高、滲透率提升空間巨大。直播電商作為數字化時代背景下直播與電商雙向融合的產物,順應著技術發展的長期趨勢,仍將在滿足消費需求的同時對品牌進行重塑和為平臺帶來新發展。但同時,隨著各大平臺加碼直播電商布局,在行業高速發展的背后,危機也逐漸浮出水面。

一、行業規則欠缺,易產生消費疲勞

一方面,隨著行業內競爭加劇,人才爭奪日益激烈。MCN機構面臨“簽不到優質主播”和“簽到了卻管不住”的兩難境地,行業內規范化程度低也給行業生態帶來不良影響。

在消費者對主播直播帶貨新鮮感和好奇感過后,主播類型由于內容差異不明顯、審美疲勞使得同質化問題凸顯。以明星帶貨為例,隨著直播場次的增加,明星帶貨銷售額遞減。消費者在新鮮感退卻后,對主播同質化的直播形式和內容產生審美疲勞,導致帶貨量呈下降趨勢。

二、主播收入偏差,競爭趨于白熱化

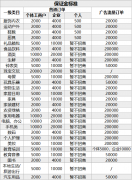

特別值得一提的是,直播帶貨的數據決定了一位主播的“身價”。商家坑位費和傭金的多少,主要根據主播的人氣和帶貨業績來決定。同時,更多的流量,也會給主播帶來更多議價權。因此,在直播電商追逐“全網最低價”的時代,主播只有擁有更多流量,才能在與品牌方的合作中占據主動權,進而拿到更優惠的商品,吸引更多的流量。

這也導致了通過數據造假營造出高人氣假象這一現象的頻現,這甚至成為不少主播維持生存的方法。比如,在李雪琴親歷直播帶貨造假的事件里,雙十一當天,李雪琴作為嘉賓參加了某平臺的一場科技直播帶貨,最終觀看人數達311萬人。結果被曝其實只有11萬真實觀眾,而和她互動的大部分也都是虛假的機器人粉絲。

此外,隨著行業的發展,藍海變紅海,馬太效應也已經顯現。目前,直播電商行業入局者井噴式增長,而直播帶貨的邊際效益卻在逐步遞減,大部分資源向頭部機構和達人集中。

頭部主播的收入也拉高了帶貨主播的平均薪資,據BOSS直聘發布的報告,2020年上半年,帶貨主播的平均月薪為11220元。然而,71%的主播月薪收入在1萬元以下,每天工作10-12個小時是生活常態。但顯然,在直播電商高度競爭的行業,這種帶貨主播之間的競爭白熱化,甚至達到兩極分化的程度,這將不利于直播電商長遠的發展。

三、帶貨亂象頻出,無貨物質量保障

另一方面,雖然短期各大直播平臺都在圍繞流量進行爭奪,但直播電商的本質是“貨”,貨品質量對直播電商生態起著至關重要作用。根據中國消費者協會調查報告,消費者沒有參與直播電商購物占比最多的一個原因,就是擔心商品質量沒有保障。

同時,上市公司如涵控股年報顯示直播帶貨具有高退貨率性質,背后原因也可能是因為消費者不滿意商品質量。據統計,直播電商平均退貨率為30%-50%,高于傳統電商退貨率的10%-15%,是品牌官方電商銷售渠道退貨率的2-3倍。

此前,網紅辛巴直播賣燕窩,被消費者和職業打假人王海質疑其賣的燕窩為糖水。一時間“40元燕窩成本不到1元”、“燕窩其實就是智商稅”等言論紛紛上了熱搜,而諸如此類的事件更是在在不斷攀升。這也提示行業參與者,聚焦GMV高增長的同時,也應加強商品品控,實現消費者的有效留存,引導復購行為產生。

四、監管文件出臺,以規范行業亂象

在這一系列的亂象之下,終于國家出手了,就在去年國家廣播電視總局官網發布了《國家廣播電視總局關于加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》,以規范行業亂象。

據不完全統計,今年以來已有近10份直播行業監管文件出臺。這也體現出了當局的態度,直播帶貨終將實現從野蠻生長到規范發展的徹底轉型。

直播電商作為數字化時代背景下直播與電商雙向融合的產物,是數字經濟時代下的大勢所趨。在看到直播電商繁榮的同時,我們也要警惕其背后的亂象和泡沫。終究,直播帶貨會回到其電商的本質,圍繞“貨”而展開。最終,只有注重提升商品的“品、效”,直播電商才能夠歷久而彌新,增效且長遠。

本文經授權 由移動云商城發布,轉載聯系作者并注明出處:http://www.zz988.cn/yunying/show_4067.html

《免責聲明》如對文章、圖片、字體等版權有疑問,請聯系我們 。

私域電商零售商城系統

私域電商零售商城系統